Когда мы говорим о «большом кино», в голове сразу всплывают образы блокбастеров с фантастическими спецэффектами. Но что, если масштаб достигается не за счёт компьютерной графики, а живыми людьми — тысячами, десятками, а иногда и сотнями тысяч? Да, раньше массовкой была не кнопка на панели VFX, а только настоящая человеческая сила. Без шуток: в некоторые сцены влезало бы всё население небольшого города.

Мы собрали самые значимые фильмы, в которых массовка — это реальность, а не виртуальный рой. Сцены, в которых каждая точка на экране есть живой человек в костюме, с заданием и, возможно, бутербродом в кармане.

«Ганди» (1982) — 300 000

300 000 человек. Ещё раз: триста тысяч. Именно столько индийцев участвовали в сцене похорон Махатмы Ганди в фильме Ричарда Аттенборо. Это была не просто массовка — это была реконструкция национального траура. Такого размаха не повторял никто и никогда. И всё это — без CGI, только камеры, люди и бесконечное уважение к истории.

Сложностей с массовкой не возникло вообще: казалось, что в этот день прийти на площадку хотели ну практически все жители Индии. Режиссёр Ричард Аттенборо запланировал съёмку на 31 января 1981 года — годовщину смерти Ганди. И это было не просто удобно — это было символично. А значит, очень-очень умно. Люди шли поучаствовать в сцене не ради гонорара: им хотелось почтить память Ганди. Чтобы массовка выглядела более-менее однородно, статистов лишь попросили не надевать яркое.

Добровольцев оказалось столько, что съёмочную группу чуть не затоптали. Лишь те, кто попал в первые ряды процессии, получили оплату. Это примерно сто тысяч людей, то есть всего треть массовки. Остальные пришли за идею — и за возможность хотя бы издалека увидеть Бена Кингсли в образе Ганди. Индусов восхитило, насколько он похож на их героя. Актёр же, по признанию, был потрясён до глубины души: десятки тысяч человек встречали его, как воскресшего пророка. Вот так на мгновение кино перестало быть кино и превратилось в коллективный национальный ритуал.

«Кольберг» (1945) — 187 000

Фильм, в который нацистская Германия вложила всё, что оставалось — буквально. Более 180 000 солдат вермахта были вызваны на съёмки, чтобы сыграть роли прусских защитников крепости. Картина создавалась на фоне реальной войны, что иронично: за кадром страна разваливается, а в кадре — героизм и единение.

Представьте себе финальные месяцы 1944 года: у Германии обрушение на всех фронтах, экономика трещит, армия из последних сил держит оборону, а Красная армия уже дышит в затылок. И в этот момент, казалось бы, самый неподходящий, с линии фронта снимают целую дивизию солдат. Не в госпиталь, не в резерв, а… на съёмки фильма.

Такова история «Кольберга» — масштабного и до абсурда амбициозного пропагандистского эпоса, запущенного по настоянию самого Геббельса. Картина о героической обороне крепости времён Наполеона должна была стать кинематографическим щитом на фоне реального краха. Начали это снимать в 1942-м, а закончили лишь в начале 1945-го — потратив 8 миллионов марок, перебросив войска с фронта ради массовки в кадре. Было бы смешно, если бы не было так мрачно.

Да, мы прекрасно понимаем, что этот фильм — пропаганда в чистом виде. Но с точки зрения истории кино «Кольберг» невозможно игнорировать. Фильм вошёл в анналы как самое дорогое кинопроизводство Третьего Рейха, доведённое до абсурда в период, когда у нации уже не было ни времени, ни экранов, чтобы его смотреть.

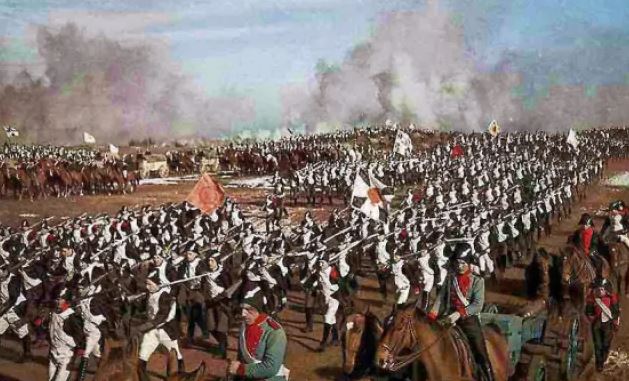

«Война и мир» (1967) — 120 000

Когда в прокате появилась американская экранизация «Войны и мира» с Одри Хепберн и Генри Фондой, советский зритель проникся, а у советских кинематографистов появилась задача государственной важности: экранизировать Толстого так, чтобы у всех челюсть отвисла. Ответом стал самый амбициозный проект в истории советского кино — четырехсерийное полотно Сергея Бондарчука.

Чтобы экранизировать «Войну и мир» Голливуду на зависть, советское руководство включило тяжёлую артиллерию — в буквальном смысле. Помимо солдат на съёмки батальных сцен Министерство обороны выделило сотни орудий и танков. Под Бородино мобилизовали целые дивизии — не в учебных целях, а ради кинематографа. Ветераны утверждали: на съёмках было громче, чем на войне. Пиротехники жгли тонны керосина и пороха, пехота училась падать красиво, кавалерия раз за разом шла в атаку, пока камера не уловит нужный ракурс. Кино стало полем боя: оператор на кране, пехота в окопах, режиссёр в дыму.

120 000 статистов, которые маршировали, стреляли и падали в грязь ради экранизации великого романа Толстого. Эту цифру некоторые специалисты считают спорной, а правильным называют количество ориентировочно в 15 000 человек. Но здесь стоит заметить: сцены Бородинской битвы были сняты так, что и современные режиссёры до сих пор хватаются за голову. В том же самом пиротехническом отделе работала собственная группа взрывников. Оператор снимал всю эту красоту на вертолете и специальных подвесных конструкциях. А Сергей Бондарчук отдал этому проекту своё здоровье, взамен получив полную голову седых волос.

«Вокруг света за 80 дней» (1956) — 68 000

А вот и Голливуд подключился к гонке. 68 000 человек приняли участие в приключении с Дэвидом Найвеном в роли Филеаса Фогга. Слоны, парады, восточные рынки — всё настоящее. Производство было почти таким же безумным, как путешествие героя. И, судя по «Оскару» за лучший фильм, оно того стоило.

Эта картина не просто облетела весь земной шар — она устроила одну из самых масштабных кинопоездок в истории Голливуда. Фильм снимали в 13 странах, на 112 локациях, но самым амбициозным вызовом для съёмочной группы стали те самые тысячи статистов. В кадре они не появлялись все сразу — зато появлялись повсюду, от испанских улиц до восточных базаров, от китайских торжеств до просторов Дикого Запада. Для такого эпического приключения было подготовлено 75 000 костюмов.

Режиссёрам массовых сцен приходилось координировать людские потоки на разных континентах, преодолевая языковые барьеры, транспортные трудности и необходимость подогнать толпы под уже отснятые эпизоды. К этому добавьте 8 тысяч животных, включая слонов, страусов и даже скунсов — и вы поймёте, почему «Вокруг света за 80 дней» вошёл в историю не только как лучший фильм года по версии «Оскара», но и как триумф человеческого терпения, смекалки и организаторского гения.

«Спартак» (1960) — 50 000

Работа над «Спартаком» была похожа на само восстание, которое фильм и экранизировал — масштабная, изматывающая и с массой жертв, в первую очередь нервных. 32-летний Стэнли Кубрик, ещё не ставший тем самым гением с идеально отполированной плёнкой, умудрился переругаться буквально со всеми: со сценаристом, с актёрами, продюсерами, и, возможно, даже с богами Олимпа. Добавьте к этому ежедневные конфликты между артистами, и становится ясно: находиться на съёмочной площадке было небезопасно, даже если ты просто нёс воду.

Масштаб проекта вышел за пределы здравого смысла. К финалу в съёмках было задействовано около 10 тысяч человек, изготовлено 5 тысяч костюмов и комплектов брони, а для достоверности в Испанию привезли несколько тонн музейных скульптур. Римский легион изображала испанская армия в составе восьми тысяч солдат, а в некоторых батальных сценах участвовало до 50 тысяч человек — цифры, на фоне которых «Игре престолов» остаётся только нервно курить в стороне.

Для съёмки с высоты Кубрик построил две огромные башни и одну из них разместил в полумиле от основного действия, чтобы захватить в кадре весь этот исторический разгул. В итоге получились сцены, которых до того в кино не делал никто. Но цена эпического чуда оказалась соответствующей: финальный бюджет составил 11 миллионов долларов, почти втрое больше первоначального. По современным меркам это больше 200 миллионов — и это только за одну гражданскую войну на плёнке.

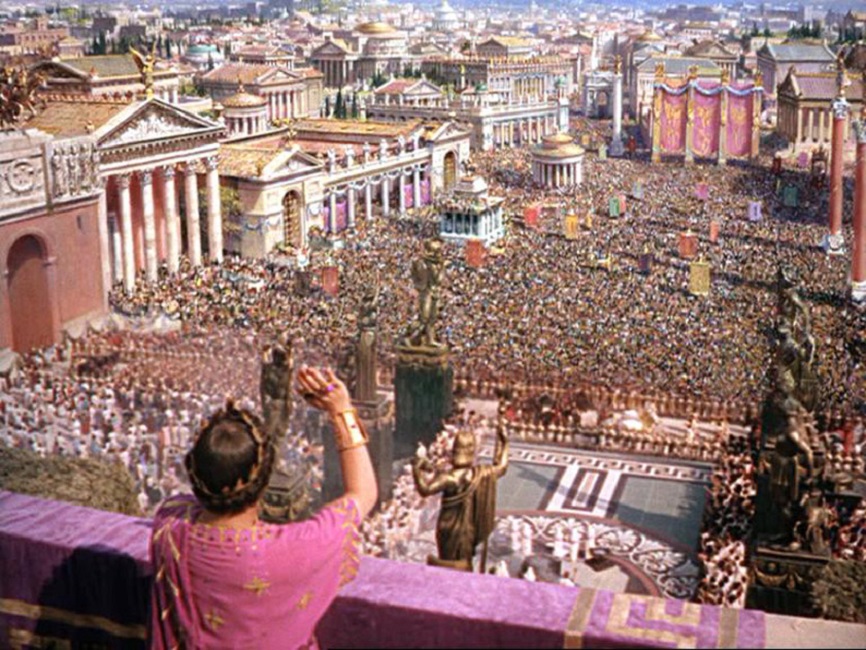

«Камо грядеши?» (1951) и «Метрополис» (1927) — 30 000

Следующее место делят два фильма — из разных стран, разных эпох, но с одинаковым размахом. У обоих на съёмках было около 30 000 человек. Один фильм — про христианство в древнем Риме, другой — про антиутопическое будущее. Но в обоих массовка впечатляет: в кадре мы видим целые цивилизации, и ни одна из них не придумана на компьютере.

Исторический эпос Мервина Лероя «Камо грядеши?» остаётся одной из самых впечатляющих постановок классического Голливуда — не в последнюю очередь благодаря массовке, по размаху сравнимой с настоящим военным парадом.

Так, для финальной сцены в цирке Нерона была построена арена, способная вместить 30 тысяч участников массовки. Компанию людям составили 63 льва, два гепарда, бык, коровы, бараны и почти пять сотен лошадей — натуральный зоопарк, вышедший на съёмочную смену. К этому прибавьте 32 тысячи костюмов, 15 тысяч вручную сшитых сандалий, 13 тысяч украшений и четыре тысячи щитов и шлемов — и вы получите редкий пример кино, в котором масштаб не просто чувствуется, а буквально давит своей грандиозностью.

«Метрополис» снимали как откровение — мрачное, гигантское, пугающе пророческое. На момент выхода в 1927 году фильм оказался не просто амбициозным, а рекордным: его бюджет в 5 миллионов рейхсмарок сделал его самым дорогим проектом в истории немецкого кино. Но куда важнее, что масштаб ленты оказался не самоцелью, а необходимым языком для высказывания о будущем, которое зловеще походило на настоящее.

Массовые сцены в «Метрополисе» можно считать почти отдельным персонажем. В них было задействовано примерно 30 тысяч человек. Большая часть — мужчины и женщины, изображающие угнетённых рабочих. Но когда Ланг задумал сцену с четырьмя тысячами мужчин, обритых наголо, выяснилось, что найти добровольцев не так просто — согласилась лишь тысяча. Тогда режиссёр решил схитрить: с помощью оптических приёмов «размножил» толпу до необходимого размера. Детей, напротив, нашли быстро: для сцен с голодающими Ланг использовал 500 ребят, собранных буквально у ворот студии. Это был случай, когда реалии послевоенной Германии трагически подыграли замыслу режиссёра.

«Десять заповедей» (1956) — 25 000

25 000 человек, которые переходят Красное море. Это не аллюзия — это кадр, в котором реально участвуют тысячи статистов, чтобы показать исход евреев из Египта. И хотя само море тут частично спецэффект, люди в кадре вполне настоящие. С костюмами, бородами и исторической ответственностью.

«Десять заповедей» (1956) Сесила Б. ДеМилля — один из тех фильмов, которые по масштабу до сих пор остаются вне конкуренции. Это настолько гигантская постановка, что спустя десятилетия её не решаются ни повторить, ни всерьёз соперничать с ней. Один лишь эпизод исхода евреев из Египта превратился в логистический кошмар для всей съёмочной группы: в сцене участвовало 14 тысяч статистов, 15 тысяч животных — от коз и верблюдов до гусей и ишака — и 88 ассистентов режиссёра, из которых лишь шестеро знали, что вообще делать на съёмочной площадке. Остальных просто набрали в Египте, где и проходили съёмки.

Чтобы укротить весь этот хаос, понадобился не просто целый «город ДеМилля» — палаточный лагерь, раскинувшийся на 24 квадратных милях пустыни. В нём проживали 2 500 человек и около 3 000 животных. А рядом возводили Рамзессов город с 750-футовой городской стеной и целой армией статуй фараона. ДеМилль принципиально отказывался от задников и рисованных декораций — всё должно было быть настоящим, осязаемым, монументальным.

«Властелин колец» (2001–2003) — 20 682

Питер Джексон, разумеется, баловался CGI, но сцена в Хельмовой Пади — это 20 682 человека, переодетых в людей, эльфов и орков (последних частично затронула магия спецэффектов). Для столь внушительной армии требовалось убедительное визуальное решение. Художники и мастера подготовили около 48 тысяч мечей, 900 комплектов доспехов, 500 луков, 10 тысяч стрел и 15 тысяч единиц костюма. Только для изготовления эльфийских кольчуг было собрано и вручную переплетено 12 миллионов металлических колец. Производство каждого эльфийского меча занимало от трёх до шести дней.

Неудивительно, что съёмки такого масштаба повлияли и на экономику региона. Власти Новой Зеландии поначалу скептически относились к проекту: говорили о низких гонорарах, изнурительной работе массовки и необходимости строить Хоббитон без компенсации. Однако после выхода трилогии ситуация изменилась — туризм вырос на 50%, а места съёмок стали важным культурным и коммерческим активом страны. Без сомнения, от такого внимания сложно отказаться! Ну а члены массовки получили почёт и футболки с надписью «Я пережил Хельмову падь!»

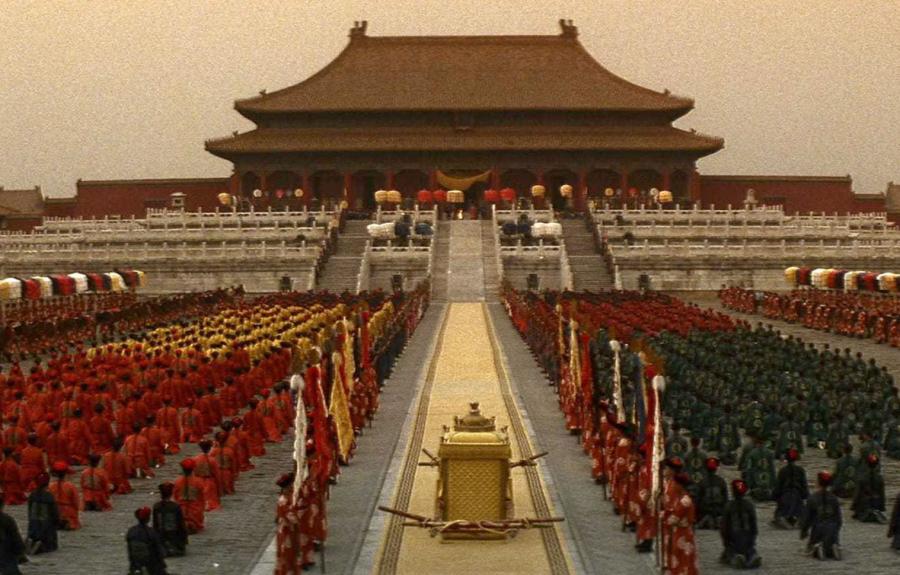

«Последний император» (1987) — 19 000

Бертолуччи снял кино прямо в Запретном городе. 19 000 статистов в сценах двора, церемоний и парадов. Китай дал разрешение, но потребовал масштаб. Это был первый западный фильм, которому Китай официально открыл двери Запретного города — и не только в переносном, но и в буквальном смысле. Говорят, что даже Елизавета II во время визита в Пекин в 1986 году не смогла попасть в дворцовую резиденцию императоров — съёмки шли, и вход был закрыт для всех, включая монархов.

Поддержка со стороны китайского правительства поражала: 19 тысяч статистов, плюс ещё 2 тысячи солдат Народно-освободительной армии Китая, исполнивших роли императорских гвардейцев. Такого числа людей хватило бы на полноценную армию. Чтобы всё это выглядело аутентично, в США заказали около 9 тысяч костюмов — локальные мастера просто не справились бы с объёмом и сложностью деталей. А для создания причёсок эпохи Цин пришлось закупать две тонны настоящих человеческих волос, чтобы из них изготовить сотни париков.

Фильм был удостоен девяти премий «Оскар», в том числе — за лучшие костюмы. Но за этими наградами скрывается не просто победа съёмочной группы, а почти невозможный кинематографический диалог двух культур и двух держав. У Бертолуччи получился фильм, в котором буквально всё — империя. И каждый человек в кадре — не пиксель, а её живая часть.

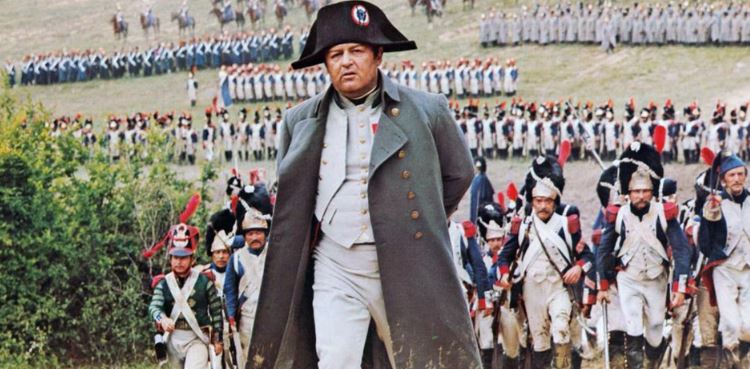

«Ватерлоо» (1970) — 15 000

15 000 советских солдат под управлением продюсера Дино Де Лаурентиса. Сражения снимались на территории Украинской ССР, и каждая батальная сцена — это точная хореография с живыми людьми, пушками, конями и артиллерией. Фильм не стал кассовым хитом, но сцена битвы до сих пор считается эталоном. Исторический эпик Сергея Бондарчука «Ватерлоо» — фильм, в котором слово «массовка» обретает буквальный смысл. Для съёмок масштабных батальных сцен режиссёру предоставили 15 тысяч солдат Советской армии. Все они прошли специальную подготовку: учились обращаться с оружием XIX века, осваивали боевые порядки и строевые приёмы времён Наполеона.

Помимо пехоты, в кадре работали и тысячи лошадей. Некоторые из них исполняли роли павших в бою: животных усыпляли с помощью спирта, чтобы они могли лежать неподвижно во время съёмок. Вместе с солдатами «в кадре» присутствовали и манекены — они помогали создавать эффект по-настоящему масштабного сражения.

На съёмочной площадке Бондарчук координировал действия по рации с помощью четырёх переводчиков — на английский, немецкий, итальянский и сербский языки. Съёмки продолжались 28 недель и обошлись в 35 миллионов долларов — это был один из самых дорогостоящих фильмов своего времени.

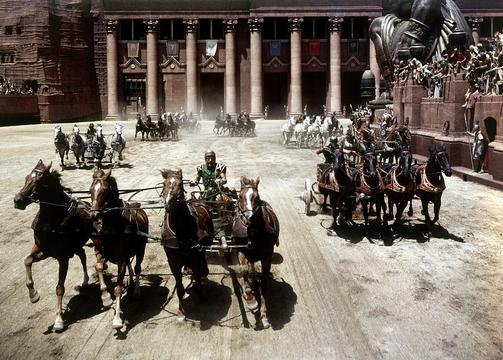

«Бен-Гур» (1959) — 10 000

10 000 статистов, десятки колесниц и одно из самых культовых сражений на арене. Битва на колесницах снималась несколько месяцев, и каждый участник на ней — живой человек, а не фоновая графика. Это был настоящий адреналин — и в съёмочной группе, и у зрителей.

Когда Уильям Уайлер взялся за «Бен-Гура», Голливуд приготовился к рекордам и не прогадал. Главную гонку на колесницах, ту самую, что до сих пор вызывает учащённое сердцебиение у киноманов и каскадёров, снимали пять недель. В кадре — 82 лошади, настоящая арена и 8 тысяч человек на трибунах, не считая тех, кто остался за камерой, держась за сердце.

Все эти усилия обернулись настоящей наградной жатвой — «Бен-Гур» стал первым фильмом, который получил 11 «Оскаров». Из них, скажем честно, один вполне можно было бы вручить просто за терпение массовки.

Смотрите лучшие исторические фильмы онлайн в хорошем качестве на Tvigle!